মৃণালের চোখে সত্যজিৎ ও ঋত্বিক

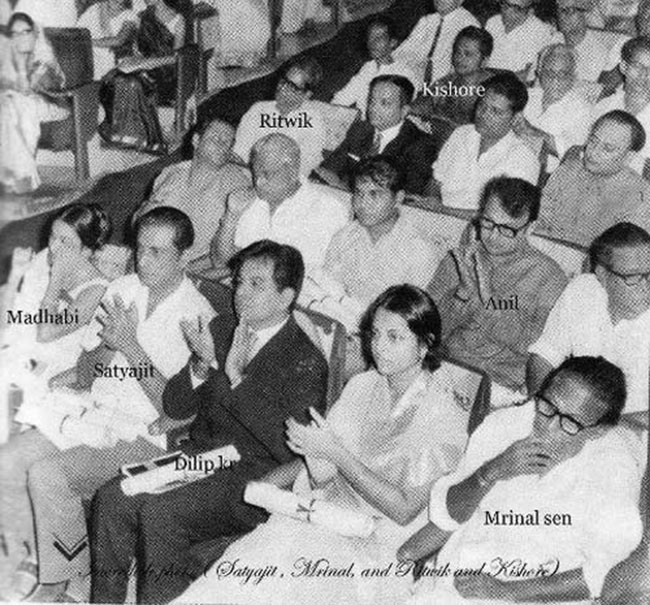

দুই বছরের বড় ছিলেন সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২), আর ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) ছিলেন আড়াই বছরের ছোট। একজনকে সম্মান করতেন, অন্যজন ছিলেন বন্ধু। কিন্তু দুজনের সঙ্গেই ছিলো সম্পর্ক। চলচ্চিত্রের সূত্রে। দুজনের সঙ্গেই চলতো বাহাস। ছবি নিয়ে। ছবির ভাষা নিয়ে। তবে ঋত্বিক বন্ধু বলে ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটিও হতো। আরো হতো রাজনৈতিক আলাপ। পরিকল্পনা হতো কি করে তারা লুকিয়ে কাকদ্বীপে চলে যাবেন; তারপর সেখানে পুলিশের নজর এড়িয়ে, গেরিলা কায়দায় ১৬ মিলিমিটারে চলচ্চিত্র বানাবেন। এরপর তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেই ছবি দেখাবেন। সত্যজিতের সঙ্গে অবশ্য সেসব আলাপ জমতো না। সত্যজিৎ এমনিতেই ছিলেন রাজনীতি থেকে দূরে থাকা মানুষ।

মৃণাল সেন (১৯২৩-২০১৮) দুজনের কাজেরই প্রশংসা করেছেন, সমালোচনাও করেছেন। রাজনীতি ও চলচ্চিত্রের অঙ্গীকারের প্রতি অবিচল ছিলেন বলেই ঋত্বিকের প্রতি পক্ষপাত যেন একটু বেশিই মৃণালের। অপর দিকে সত্যজিতের সেই অর্থে কোন অঙ্গীকার ছিলো না। ঘটকের মতো সিনেমা ও বিপ্লবকে হাত ধরাধরি করে চলতে দেখেননি রায়। তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করার চাইতে নতুন নতুন কাহিনী বুনতেই বেশি ভালোবাসতেন। তারপরও কি রাজনীতির বাইরে থাকা যায়? ‘হীরক রাজার দেশে’ তো প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক ছবি।

আবার ছবিতে যে অবধারিতভাবে রাজনীতি সরাসরি থাকতেই হবে বিষয়টি তেমনও নয়। সমকালীনতাকে ধারণ করলেও অনেক ছবি কালকে অতিক্রম করতে পারে। আর একারণেই ‘পথের পাঁচালী’কে যতোটা না, তার চেয়েও বেশি প্রশংসা মৃণাল করেছেন সত্যজিতের ‘অপরাজিত’ ছবিটির। দ্বিতীয় ছবি হলেও এটিকেই সত্যজিতের প্রথম দিককার শ্রেষ্ঠ ছবি বলে মনে করেন মৃণাল: ‘আমার মনে হয় যে ছবিটি সব চাইতে জীবন্ত, সব চাইতে জটিল, সব চাইতে সমকালীন সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির তুলনায়, তা স্বাভাবিক কারণেই ‘অপরাজিত’। ছবিটি তৈরি হয় ১৯৫৬ সালে— সমকালীনতায় সমৃদ্ধ।’

মৃণালের ছেলে কুণাল শিকাগো থেকে এক চিঠিতে তার মা গীতাকে লিখেছেন যে, তিনি সত্যজিতের ‘অপরাজিত’ দেখতে গিয়েছিলেন শিকাগো ইউনিভার্সিটির ফিল্ম ক্লাবে। তখন মায়ের কথা মনে পড়েছে কুণালের। গীতা এই ছবিটি দেখে কেঁদেছিলেন। মৃণাল এই প্রসঙ্গে আরেক প্রস্থ প্রশংসা করেন ‘অপরাজিত’ ছবিটির। ‘‘অপরাজিত’ আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। ছবিটার ভেতরে আমি ‘contemporaneity’ খুঁজে পাই’।

ভিন্ন আরেক জায়গাতেও এই প্রশংসা অব্যহত ছিল মৃণালের। ‘কুড়ির দশকের কাহিনী, লেখা হয়েছিল চল্লিশের দশকে, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি এসে ছবি করলেন মানিকবাবু। অপুর চরিত্রের বদলটা চমৎকার ধরতে পেরেছিলেন, নিজে তিনি আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন বলেই। মা-ছেলের আন্তঃসম্পর্ক, মাকে ছেড়ে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে অপুর কলকাতায় চলে আসা, এইসব আজও যেন অসম্ভব সমকালীন মনে হয় আমার কাছে। ঘটনার পারম্পর্যে, দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্দিপুরের সমস্ত শেকড় উপড়ে ফেলতে হয় অপুকে। অবস্থার চাপে পড়েই হোক, কিংবা আবেগতাড়িত হয়েই হোক, কলকাতার কাছে শেষ পর্যন্ত ধরা দেয় অপু। আর এখানেই সত্যজিৎ যেন সরে আসেন বিভূতিভূষণ থেকে। কারণ তাঁর অপরাজিত উপন্যাসের শেষ কথা ছিল: ‘অপু নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া যায় নাই, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।’

তবে শুধু প্রশংসা নয়, সমালোচনাও ছিলো। যে ‘পথের পাঁচালী’ ভারতীয় চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল, সেটিকে নিয়ে, ‘অপরাজিত’ নিয়েও। মৃণাল মনে করতেন অনেক কিছুই অপ্রয়োজনীয় ছিলো ছবি দুটিতে। যেমন ‘পথের পাঁচালী’ ছবির শুরুতে কারো মাথার টাকে বৃষ্টির ফোঁটা, বা বিড়ালের দৃশ্যটি, ‘ডিটেলের কাজ হিসেবে এসব সিকোয়েন্স নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিল না এই ভিশুয়ালাইজেশনের। যেমন প্রয়োজন ছিল না অপরাজিত-তে হরিহরের মৃত্যুদৃশ্য দেখানো। ঝাঁকঝাঁক পায়রা ওড়ার শট দিয়ে সিকোয়েন্সটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুর ঠিক আগে হরিহরের গোঙানি বা সর্বজয়ার ‘কী হল? কী হল?’ সংলাপের খুব প্রয়োজন ছিল কি? আসলে মৃত্যু দেখানোতেই আপত্তি আমার। ফিল্মে তো সবকিছুই দেখানো যায় আর সেটাই সবচেয়ে বড় বিপদ ফিল্মের। ফিজিক্যালিটি পেরিয়া যাওয়াই ধর্ম যে-কোন ফিল্মের, বা শিল্পের। মৃত্যু না দেখালেই বরং তার অভিঘাত জোরালো হয় আরও । তবে অপরাজিত-র সামগ্রিক অভিঘাত এত বড় আমার কাছে যে এ-সমস্তকিছুই গৌণ বা তুচ্ছ হয়ে যায়। অতিকথন এড়িয়ে মানিকবাবুর ইকনমি বা পরিমিতি বোধ এমনভাবে ধরা পড়েছে এ-ছবিতে, বা তাঁর প্রথম দুটি ছবিতে যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না।’

অবশ্য সত্যজিতের পরের ছবিগুলোকে ততোটা বাহবা দিতে নারাজ মৃণাল। বলছেন, ‘অপরাজিত-র পর থেকেই আঁটসাঁট প্লটের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল তাঁর ছবি। অপেন এন্ডেড বা বন্ধনমুক্ত সমাপ্তির ছবি না বলেই ওসব ছবি নাপছন্দ মৃণালের। বলেন, ‘এ-ছবি দুটোর [পথের পাঁচালী ও অপরাজিত] পর তাঁর ছবি যেন আস্তে আস্তে স্কিম-এর মধ্যে ঢুকে পড়ল, ঢুকে পড়ল নিটোল কাহিনীবৃত্তে। কাহিনীসূত্র নিশ্চয় থাকবে ছবি করার পিছনে, কিন্তু খোলা হবে গল্পের মুখটা, যাতে যেকোনো দিকেই চলে যেতে পারে ছবিটা। বেশি স্কিম্যাটিক হয়ে গেলে ছবির গতিমুখ বা মুহূর্তকে প্রেডিক্টেবল বা অবভিয়াস লাগতে পারে দর্শকের।’

‘চারুলতা’ অবধি সত্যজিতের ছবিতে বিস্মিত হওয়ার মতো ঐশ্বর্য থাকলেও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তৈরি করা ছবি নিয়ে কথা বলতে একটু ‘অস্বস্তি বোধ’ করেন মৃণাল। যে সত্যজিৎ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ‘দেবী’ বা ‘মহাপুরুষ’-এর মতো ছবি বানান, তিনিই আবার কি করে জাতিস্মরের মতো ব্যাপারকে প্রাধান্য নিয়ে বানালেন ‘সোনার কেল্লা’, ব্যাপারটা ‘মাথায় ঢোকে না’ মৃণালের।

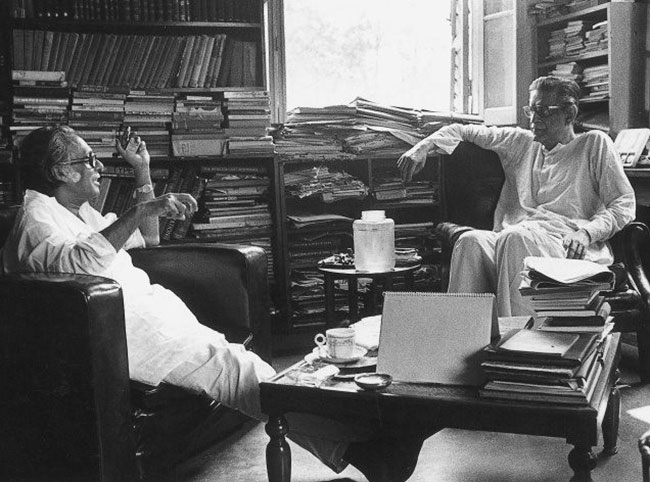

এছাড়া ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র অতিরিক্ত প্লটের আরোপ, ‘গণশত্রু’ ছবিতে ইবসেন প্রস্তাবিত প্রোটাগনিস্ট তথা একা মানুষের লড়াকু শক্তিকে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান মুখরিত মিছিলের মাধ্যমে মিথ্যে করে দেওয়ারও সমালোচনা করেন মৃণাল। আর্ট ফর্ম হিসেবে সিনেমার সম্ভাবনা নিয়েও সত্যজিতের সঙ্গে মৃণালের তর্ক হয়েছে। সিনেমা ভাষা কি শুধু লিনিয়ারই হবে? নন-লিনিয়ার হলে সমস্যা কোথায়? দুজনের সেই বাহাসের কিছুটা ছাপাও হয়েছিলো ৯৭ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত ব্রোশিওরে।

সত্যজিতেরও সমালোচনা ছিলো মৃণালের ছবি নিয়ে। মৃণালই সেটির কথা উল্লেখ করেছেন— ‘সত্যজিৎ রায়ের কথায়, ভুবন সোম অন্য স্বাদের ছবি। বেশি দর্শকের দরবারে পৌঁছোতে পারেনি, যতটুকু পেরেছে ওইটুকুই। এবং চালু কনভেনশনের ওপর নির্ভর করে ছবিটি তৈরি হয়েছে। সবই আছে ছবিতে: মিষ্টি মধুর এক নায়িকা, জমজমাট আবহ-সঙ্গীত, কিছু বা রমণীয় দৃশ্য।দৃষ্টিনন্দন এবং সব কিছু ছাপিয়ে ইচ্ছা পূরণের খেলা। সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তি। এই সব বলে সত্যজিৎ টেনে আনলেন সাত-শব্দের সংক্ষিপ্তসার: বিগ ব্যাড বুরোক্র্যাট রিফর্মড বাই রাসটিক বেল।’ বাক্যটি সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কিনা আমার জানা নেই। হলেই ভালো, কিন্তু আমরা শুনেছি যে এক কালে হলিউড গল্প-প্রসঙ্গে ওই কথাটাই নাকি ব্যবহার করত: ‘Big Bad Bureaucrat Reformed by Rustic Belle.’

সত্যজিৎ মৃণাল সম্পর্কে আরো একবার বাঁকা মন্তব্য করেছিলেন লন্ডনে, এক সাংবাদিকের প্রশ্নে জবাবে। মৃণালের জবানীতে, ‘সত্যজিৎ বাবু ওই প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যাপারটাকে সহজভাবে না নিয়ে আমার সম্পর্কে একটি নিষ্ঠুর মন্তব্য করলেন।’ সেটি কি? সত্যজিৎ বলেছিলেন: ‘মৃণাল সেন অলওয়েজ হিটস সেফ টারগেট’, এটিই শিরোনাম হয়ে ছাপা হয়েছিল ‘সানডে অবজারভার’ পত্রিকায়। মৃণালের তৈরি করা রাজনৈতিক ছবিগুলোর উপর কথা বলতে গিয়েই ‘সম্ভবত’ এমন মন্তব্য করেছিলেন সত্যজিৎ। এই সাক্ষাৎকার প্রকাশের পর পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকে ফোন করে বলেছিলেন একটি রিজয়েন্ডার পাঠাতে। পাঠিয়েছিলেন মৃণাল: ‘সত্যজিৎবাবু সবচাইতে নিরাপদ জায়গায় আঘাত হেনেছেন। লোকটি আমি, মৃণাল সেন।’

দুজনের মধ্যে এমন অম্ল সম্পর্ক যেমন ছিল, মুদ্রার উল্টো পিঠের মত, মধুর সম্পর্কও ছিল। সত্যজিতের Our Films, Their Films বইটির সমালোচনা লিখেছেন মৃণাল ‘সানডে’ সাপ্তাহিকে। আবার মৃণালের লেখা ‘চার্লি চ্যাপলিন’ বইটির প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। একটা সুস্থ তর্ক-বিতর্কের সম্পর্ক ছিল তাঁদের মধ্যে। মৃত্যুর আগে ও পরে তাই মৃণাল বরাবরই কাজের সমালোচনার পাশাপাশি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন সত্যজিতের প্রতি।

সত্যজিৎ শেষের কয়েকটি বছর খুব একটা আউটডোর শুটিং করেননি। অসুস্থ ছিলেন। তাই ইনডোরেই বেশিরভাগ শুট করেছেন। ১৯৮৯ সালে ইবসেনের কাহিনী নিয়ে ‘গণশত্রু’, ১৯৯০ সালে নিজের কাহিনী নিয়ে ‘শাখা প্রশাখা’ ও ১৯৯১ সালে নিজের লেখা গল্প থেকে ‘আগন্তুক’ এই তিনটি ছবিই ছিলো সত্যজিতের শেষ তিন ছবি। এসব ছবি তৈরির সময় স্টুডিওর বাইরে এম্বুলেন্স মজুদ থাকতো। কারণ এর আগে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পরপর দুটো অ্যাটাক। আমেরিকাতে বাইপাস সার্জারি হয়। সেই ধকল কিছুটা কাটিয়ে ওঠার পর ছবিগুলো নির্মাণ করেন। কাজ করার ইচ্ছা শক্তিই তাঁকে দিয়ে আরো তিনটি ছবি করিয়ে নেয়। তো ৯১ সালে মৃণাল এক ফাঁকে নিভৃতে সত্যজিৎকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘মাঝে মাঝে একা লাগে না?’ সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘ভয়ংকর একা লাগে। ভীষণভাবে একা লাগে।’

এই আলাপের এক বছর পর, ১৯৯২ সালে মারা যান সত্যজিৎ। মৃণাল তখন স্মরণ করছেন ১৯৮৩ সালের একটি ঘটনা। সে বছর প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয় সত্যজিতের। অ্যাটাকের দুঘন্টা আগে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি, মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।’ মৃণাল বলছেন, ‘অকপট, অদ্ভুত সাহসী একজন মানুষ!’

শ্রদ্ধার্ঘ্যে সত্যজিৎ সম্পর্কে মৃণাল বলছেন, ‘... যা ঘটে থাকে মহৎ শিল্পীর দীর্ঘকালীন কর্মকাণ্ডের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে— প্রশস্তি এবং তারই পাশাপাশি কখনও সখনও কিছু প্রশ্ন, কিছু বা সংশয়, কিছু বিতর্ক। তারই মধ্যে সোজা দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মতো করেই চলতে থাকলেন, চলতে চলতে আবার হঠাৎ, কিছু দিনের জন্য থেমে পড়লেন। শারীরিক কারণেই থামতে হল। আবার চললেন, বললেন, বুঝলেন কাজ, শুধু কাজই তাঁর শরীর ও মনকে তাজা রাখে, তাঁকে চালিয়ে নেয়। এভাবেই চলছিল, অসুস্থতাও বাড়ছিল, তারপর শেষের সেদিন এসে পড়ল অনিবার্যভাবে।’

মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রশস্তির পাশাপাশি প্রশ্ন থাকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঋত্বিক ঘটকের নাম। বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকে সত্যজিতের করা চলচ্চিত্রত্রয়ী নিয়ে প্রশ্ন ছিলো ঋত্বিকেরও। ঋত্বিক নিজেও একজন মহৎ শিল্পী। তিনি চেয়েছিলেন সত্যজিতের অপু বিভূতিভূষণের ছক মেনে গ্রামেই ফিরে যাক, কিন্তু সত্যজিতের অপু গ্রামে ফিরে যায়নি, কলকাতামুখী হয়েছে। মৃণাল এখানে ঋত্বিকের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, ‘ঋত্বিক সম্ভবত সত্যজিতের নাগরিক মননটুকু তেমনভাবে ধরতে পারেননি, পারলে বোধ হয় মানিকবাবুর ছবিতে অপুর বদলটা মেনে নিতে পারতেন।’ এই জায়গায় ঋত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মৃণাল যদি ঋত্বিকের শেকড়ে ফিরে যাওয়ার মননটা ধরতে পারতেন, তাহলে হয় তো ওপরের বাক্যগুলো ভিন্নভাবে বলতেন।

বয়সে মৃণালের ছোট হলেও বন্ধু ছিলেন ঋত্বিক। যথেষ্ট সম্মান করতেন মৃণাল, ভালোও বাসতেন। কারণ তিনি জানতেন গণমানুষের কাছে গণমানুষের শিল্পকে পৌঁছে দিতে ঋত্বিক ছিলেন ‘দুঃসাহসী’ ও সবচেয়ে ‘বেপরোয়া’। সিনেমাকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে চলতে শিখেছিলেন ঋত্বিক। মৃণালও। বলছেন, ‘ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস রেখে সে দিন থেকেই আমরা অন্তঃস্বারশূণ্য দেশজ সিনেমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম, নতুন একটা ফ্রন্ট গড়ার জন্য মুখিয়ে উঠেছিলাম প্যারাডাইস কাফের ভাঙা চেয়ার-টেবিলে ঠাসা ঐ ছোট্ট ঘরে, যে ফ্রন্টে বিপ্লব আর সিনেমা হাত ধরাধরি করে চলবে। এই প্রাণচঞ্চল আসরগুলোয় যার গলা সবচেয়ে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল সে হল ঋত্বিক। ঋত্বিক ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করত না ঋত্বিক, আগু পিছু ভাবার মতো ধৈর্য ছিল না।’

তারা ঠিক করলেন স্টুডিয়োর অস্বচ্ছল কর্মী ও কলাকুশলীদের নিয়ে একটি সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলবেন। কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া, তাদের সাথে কলা বলা ও বোঝানো, রাজনৈতিক এই অভিযানেও ঋত্বিক ছিলেন প্রথম কাতারে। গণআন্দোলনের জোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ যখন ফুসছে, তখনও ঋত্বিক ও মৃণালরা কিছু করার জন্য টগবগ করে ফুটছেন। জনতার সংগ্রামের পাশাপাশি তখন কৃষক-মজদুর-মধ্যবিত্তের লড়াই থামাতে মরিয়া শাসকগোষ্ঠী। কাকদ্বীপ এলাকায় গুলি চালিয়েছে পুলিশ। মারা যায় কৃষকরমণী গর্ভবতী অহল্যা। মৃণাল ও ঋত্বিকদেরই আরেক সহযোদ্ধা সলিল চৌধুরী তখন রচনা করেছিলেন কালজয়ী কবিতা ‘শপথ’। শপথ ঠিকই নিয়েছিলেন তাঁরা। ঠিক করেছিলেন পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাঁরা কাকদ্বীপে যাবেন। সেখানে গিয়ে ষোল মিলিমিটারে নির্বাক ছবি তুলবেন। এরপর কলকাতায় ফিরে ছবি ধোলাই ও সম্পাদনা করে গ্রামে গ্রামে সেই ছবি দেখাবেন, লুকিয়ে লুকিয়ে।

চিত্রনাট্য লিখলেন মৃণাল। সলিল নাম দিলেন ‘জমির লড়াই’। আর ঋত্বিক জোগাড় করলেন একটি ভাঙা ক্যামেরা। শেষ পর্যন্ত কাকদ্বীপে যাওয়া হয়নি ঠিকই। জোগাড় করা ক্যামেরাটি চালানো শিখে নিয়েছিলেন ঋত্বিক। জানতেন এই ক্যামেরাই হবে তাঁর হাতিয়ার। সিনেমা ও বিপ্লবের সহচর ঋত্বিকের সঙ্গে প্রচুর ঝগড়াও করেছেন মৃণাল। বলছেন, ‘ঝগড়া করেছি, মতান্তর ঘটেছে, মনান্তর ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এক এক সময়ে, আবার সময় আর ঘটনার মধ্য দিয়ে মিশে গিয়েছি আগের মতোই, এক সঙ্গে চলেছি।’

ঋত্বিকের প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ দেখে খুশি হতে পারেননি মৃণাল। কিন্তু দ্বিতীয় ছবি ‘অযান্ত্রিক’ ভীষণ ভালো লাগে তাঁর, প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘একটি অসাধারণ ছবি এবং ভীষণ ভাল ও মৌলিক ছবি। সম্ভবত তাঁর ছোট্ট জীবনে তুলনারহিত। এ-ছবির কাহিনী একটি ভাঙা মোটরগাড়ি এবং এ-মোটরগাড়ির সঙ্গে এক রাগী ড্রাইভারের ভালবাসা-যন্ত্রণার কাহিনী। সবকিছু বলা হয়েছে ভারী সুন্দরভাবে, নিটোলভাবে। এই গাড়িটিতে বসে কিছু যাত্রী যখন নিজের নিজের কাহিনী বলছে ঋত্বিকের ক্যামেরা এদের কথা, এদের মুখ অবয়ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে অন্য আর-একটি গল্প বলে দেয়, যে গল্পে আদিবাসীদের পালাপার্বনের কথা বলা হয়। এরা সবাই খুব শক্তিশালী কিন্তু এদের ভেতরে একটা সহজাত বেপরোয়া মনোভাব কাজ করে। হয়তো ঋত্বিক নিজের ভেতর নিজেই লড়াই করত। বেপরোয়া ভাবটা তাঁর চরিত্রের মধ্যেও ছিল, যে জন্য এ-ছবিটিতে সেটিও ফুটে উঠেছে। যাই হোক, দর্শককুল ছবিটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, এমনকী কেউ কেউ বললেন—ছবিটি সত্যজিতের যে কোনও ছবির চাইতেও উচ্চমানের ছবি।’

মৃণালের ছবি নিয়ে ঋত্বিকের প্রতিক্রিয়ার কথাও আমরা জানতে পারি মৃণালেরই বয়ানে। ১৯৭৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনি সকাল সকাল উপস্থিত হন মৃণালের বাড়ি। অসুস্থ ছিলেন ভীষণ। মৃণালের স্ত্রী গীতা ঋত্বিককে দেখে চমকে ওঠেন। একদম রোগা হয়ে গেছেন। গীতাকে ঋত্বিক বললেন, ‘আর মদ খাবো না’। একটু পর আবারো বললেন, ‘আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না’। গীতা বললেন, ‘মদ না ছাড়লে কী করে বাঁচবেন আপনি?’ উদাস দৃষ্টিতে ঋত্বিক পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, ‘আমি আর মদ খাবো না’। এরপর হুট করেই বললেন, ‘গীতা, মৃণাল খুব ভালমানুষ। কিন্তু ওর ‘ভুবন সোম’, ফুঃ!’

ঋত্বিক এমনই ছিলেন। মৃণাল জানতেন তিনি ছিলেন মহৎ শিল্পী। সব সময়েই ‘নিজের ছবিতে মহৎ সত্যকে খুঁজে বার করতে সচেষ্ট’ থাকতেন তিনি। মৃণাল লিখছেন, ‘ঋত্বিক বলত, আমি সেই ভাষার কথা খুঁজি যে ভাষায় কথা কম, যে ভাষা জানায় বোঝায়, এবং এমন এক পরিবেশে পৌঁছে দেয় যা ‘আর্কিটাইপাল ইমেজ’ হিসেবে পরিচিত।’ এই প্রতিমা ঘুরেফিরে এসেছে ঋত্বিকের ছবিতে। নিজেও যে দ্রুত প্রতীমায় পরিণত হবেন, রক্তমাংসের মানুষ থাকবেন না,সেটা যেন আগেভাগেই বুঝতে পেরেছিলেন ঋত্বিক। সেজন্যই মৃণালের বাসায় গিয়ে সেদিন বলেছিলেন, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

মৃণালের বাসায় মৃত্যুর কথা উচ্চারণের দেড় মাস পর, ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মারা যান ঋত্বিক। অন্তিমশয়নে পাশেই ছিলেন মৃণাল। ঋত্বিক তাঁকে দেখতে পাননি। রাত এগারোটা পাঁচে সমাপ্তি ঘটে ঋত্বিক অধ্যায়ের। মৃণাল বলছেন, ‘বোধহয় মরে গিয়ে ঋত্বিক বেঁচে গেল। মৃত্যুর কয়েকবছর আগের সময়গুলো ছিল ভয়ংকর। অবাধ্য ঋত্বিক, হৃদয়হীন ঋত্বিক, শৃঙ্খলাহীন ঋত্বিক আবার সবার ওপরে সম্মাননীয় ঋত্বিক! এখনও সেভাবেই বেঁচে আছে।’

এভাবেই বেঁচে আছেন ঋত্বিক। ‘দামাল ঋত্বিক, বেপরোয়া ঋত্বিক, অসহিষ্ণু ঋত্বিক, বিশৃঙ্খল ঋত্বিক’ যদি মরে গিয়ে বেঁচে থাকবেন, তাহলে বলতে হয়, শান্ত সত্যজিৎ, পরিপাটি সত্যজিৎ, সহিষ্ণু সত্যজিৎ, উদ্যোমী সত্যজিৎও মরে গিয়ে বেঁচে আছেন, থাকবেন। আর মৃণালও বেঁচে থাকবেন— সাহসী মৃণাল, ক্ষুব্ধ মৃণাল, স্পষ্ট মৃণাল ও মহাত্মা মৃণাল হয়ে।

পুঁজি

১. মৃণাল সেন, তৃতীয় ভুবন, আনন্দ পাবলিশার্স (২০১১), কলকাতা।

২. মৃণাল সেন, আমি ও আমার সিনেমা, বাণীশিল্প (২০১৫), কলকাতা।

৩. মৃণাল সেন, অনেক মুখ অনেক মুহূর্ত, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও থীমা (২০১৫), কলকাতা।

৪. মৃণাল সেন, মানিকবাবুর সঙ্গে তর্ক এখনও আমার শেষ হয়নি, ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত ‘আনন্দলোক’, ২ মে ১৯৯৮, কলকাতা।

বিধান রিবেরু

বিধান রিবেরু